Este artículo fue originalmente publicado por el autor en El Periódico Extremadura.

Una forma disimulada para decir lo mismo era recurrir a la transversalidad.

“Es que eso que tu das es tan importante – me decían sin reprimir

demasiado una sospechosa sonrisilla – que ha de impartirse de manera transversal”.

De manera transversal significaba igualmente “que lo podía dar

cualquiera” cuando lo considerase oportuno, lo que solía ser nunca (que, para

darlo mal, venía a ser lo mejor).

Con la nueva ley educativa (la LOMLOE) la cosa de la transversalidad

ha mejorado un tanto. Ahora no es algo marginal, sino estructural, de manera

que todos los profesores han de orientar la enseñanza de sus materias al logro

de unas mismas competencias transversales. Esto no significa que se

minusvaloren las materias, pues para ser realmente competente en algo (en

comunicarse con eficacia, en hablar idiomas, en aplicar la metodología

científica, en ejercer una ciudadanía activa, etc., etc.) hay que conocer los

fundamentos de esa competencia. Por ejemplo: la gramática con la que se

comunica uno, los paradigmas científicos que dan sentido a la

metodología… O los fundamentos éticos del comportamiento cívico.

Es curioso que la correspondencia entre ciertas competencias

y materias le parezca a todo el mundo muy clara, y que la que se da entre otras

no. Así, cuando dices que para desarrollar la competencia ciudadana o el

pensamiento crítico hace falta una sólida formación ética y filosófica (igual

que para desarrollar las competencias comunicativa o artística hacen falta

muchas clases de lengua o de plástica) todavía hay algunos que saltan con el

viejo cuento de la transversalidad. ¡Es que valores o pensamiento crítico lo

damos todos! (Es decir, cualquiera).

Craso error. La educación cívica y en valores requiere de un

saber profundo y especializado exactamente igual que la lengua, la matemática o

el inglés. Es cierto que en todas las materias se pueden transmitir valores

(igual que en todas se habla, o se calcula, o se puede hablar otro idioma).

Pero una cosa es transmitir valores y otra tratar de ellos (igual que una cosa

es hablar y otra tratar del habla, una calcular y otra estudiar las bases del

cálculo, etc.). Solo la ética se ocupa de la naturaleza y fundamento de los

valores, del marco filosófico en que se inscriben y de la controversia en torno

a su legitimidad.

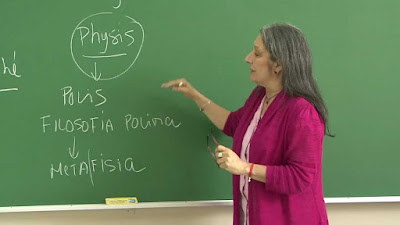

Ocurre lo mismo con el llamado “pensamiento crítico”, una

competencia transversal (como todas) que también precisa de una materia en la

que no solo se use o ejercite, sino en la que se tematice y trate. Esta materia

ha sido siempre la filosofía. No por simple tradición, sino porque la filosofía

es la única disciplina especializada de manera general y radical

en la categorización y análisis de las ideas. Lo es de forma general

porque la filosofía trabaja en el espacio transdisciplinar a todos los saberes

y es, por así decir, la especialista en lo “global” (es decir, en tratar de las

categorías generales de lo real). Y lo es de forma radical porque la

filosofía es la disciplina que aplica el análisis crítico sin ángulos ciegos

(sin supuestos de partida), no solo verificando y valorando la información,

sino también los propios criterios de verificabilidad y valor (empezando por

los de la ciencia). Como suelen decirme los alumnos, la clase de filosofía es

la única en que se puede hablar críticamente de todo y en todos los sentidos

sin temor a “salirte del tiesto”.

Una educación, en fin, que promueva una verdadera

competencia ciudadana y crítica, más allá del simple adoctrinamiento en valores

o el reconocimiento de falacias o información falsa, ha de dotar a la

ciudadanía tanto de la capacidad ética para legitimar esos valores, como de la

capacidad filosófica para generar representaciones organizadas de la realidad

(la desinformación juega con el desorden y la mezcla de categorías), analizar

todo tipo de supuestos infundados, y plantearse cuestiones lógicas y

epistemológicas con cierto nivel de complejidad.

Valórenlo críticamente. La escuela como mera transmisora de

información carece ya de sentido. Disponemos de ella por todas partes. De lo

que se trata ahora es de enseñar a los alumnos a organizarla y analizarla

críticamente; y a sobreponerse a ella, actuando con autonomía de criterio y en

orden a principios éticos. Y todo eso, en sentido propio, no lo puede

enseñar cualquiera.